在“一三五七工作法”的創新引領下,巖土中心黨支部堅持把臨時支部建在科研現場,發揮臨時黨支部的戰斗堡壘作用,傳播新時期黨建工作的經驗和正能量,充分發揮了全國樣板黨支部的模范帶頭作用。

巖土中心2018級研究生公惠民、2019級研究生劉海艇、張貫達近日來到廈門海滄海底隧道施工現場,開展海底隧道超前地質預報工作以及海底隧道穿越風化槽突水機理、臨海復雜條件超淺埋超大斷面雙連拱隧道關鍵技術等相關課題研究。他們集思廣益,討論熱烈,常常為了一個問題從天亮討論到天黑,又從天黑討論到天亮;他們不畏艱難,能吃苦、肯鉆研,心甘情愿為祖國交通工程建設付出;他們扎根科研一線,發揮黨員先鋒模范作用,解決現場重大工程難題,用實際行動積極響應習近平總書記“廣大科技工作者要把論文寫在祖國的大地上”的偉大號召。

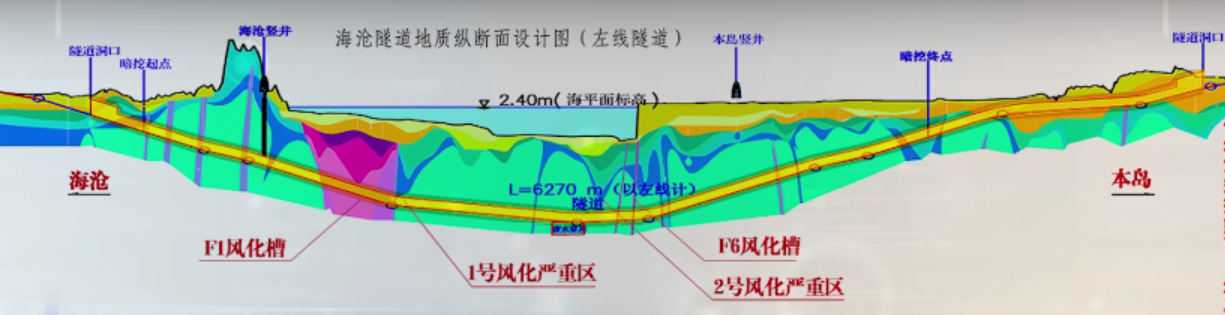

廈門海滄海底隧道穿越廈門西海域,是連接海滄區和本島湖里的重要跨海通道,是提升廈門島西部交通能力的關鍵工程。項目起自海滄區馬青路,以海底隧道的形式穿越廈門西海域,在象嶼碼頭附近進入本島,線路全長7.1公里,其中隧道長6.3公里,是一條技術含量高,規模宏大,建設環境復雜的城市海底隧道項目。

值得一提的是,該項目海域段隧道有4處全強風化深槽(囊),隧道全斷面下穿海底F1、F6風化深槽、1#、2#風化嚴重區、港區灘涂回填區域,與海水連通。只有精準定位這些不良地質體的位置和規模,采取相應的施工對策,才能有效避免突水涌泥、隧道塌方等重大事故的發生。對此,巖土中心有關課題組和施工項目部開展積極合作,采取地質調查、物探、鉆探等多種措施對不良地質體進行準確預報,保障了施工的安全順利進行,為海滄海底隧道的順利貫通貢獻山大力量。

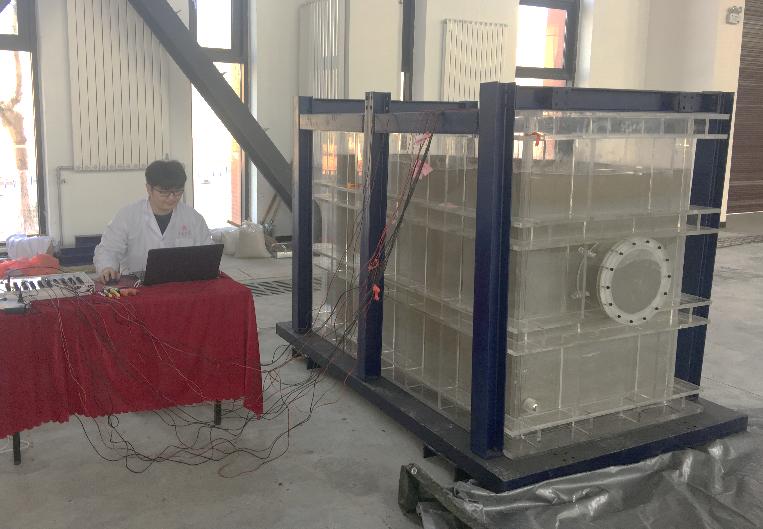

理論聯系實際是工科學生搞好科研的必修課。在臨海地區進行隧道開挖,如何有效避免突水是一項不得不考慮的問題,尤其對于此類穿越風化槽的海底隧道,其技術難度可想而知。課題組的博士研究生周炳樺長期從事海底隧道穿越風化槽突水機理與風險評價的研究,他從理論上分析了海底隧道穿越風化槽突水災害的形成條件, 基于水力學和斷裂力學建立了風化槽突水風險的臨災判據公式,他所建立的海底隧道穿越風化槽數值模型,能夠研究多種工況下隧道各物理場特征,揭示了突水災害演化規律。此外,課題組研發了新型相似材料及海底隧道物理模型試驗,通過監測應力、位移、滲壓等多元信息,揭示了突水通道形成、發展、致災過程及力學行為,構建了風化槽突水風險貝葉斯網絡拓撲關系,建立了海底隧道穿越風化槽突水風險評估模型,為突水災害預測預警提供理論依據。

巖土中心提出土木工程學生“三三制”教學方法,即1/3課時在教室,1/3課時在實驗室,1/3課時在現場,從而有效提高專業知識和動手能力。在巖土中心,像公惠民、劉海艇、張貫達一樣的研究生還有很多,他們在黨支部的帶領下,不辭辛苦,兢兢業業,將個人的成長和發展融入到祖國建設的大江大河之中,在祖國需要的地方發光發熱。

(作者:姜旭東 資料:公惠民、周炳樺)