1月7日,國家級海外高層次人才,中國石油大學(華東)二級教授,美國地質學會和美國科學促進會會士,美國地質學會能源地質分會主席,石油地質國際權威Top期刊《Marine and Petroleum Geology》主編胡欽紅做客我院博士高端論壇,應邀為澳門足球博彩網上投注

師生作題為“微觀孔隙結構與宏觀流體滲流-化合物傳輸:多方法-多尺度實驗研究”的學術報告,澳門足球博彩網上投注

副院長毛德強主持本次報告會。

活動伊始,毛德強對胡欽紅教授表示熱烈歡迎,并向參會師生介紹胡欽紅教授的研究領域及學術成果。胡欽紅教授介紹了自己在土壤農化、土壤環境化學、污染物水文地質等領域的學術背景與研究經歷,以及在國內外多所知名高校與科研機構的任職情況和所獲榮譽。隨后,他詳細闡述了其研究團隊在能源地質與環境地質領域的研究方向與成果,如頁巖油氣儲層“五性”評價、熱-流-力-化-生耦合過程等,展示了團隊在納米孔隙巖石物理、基質-裂縫相互作用等方面取得的突破性進展。

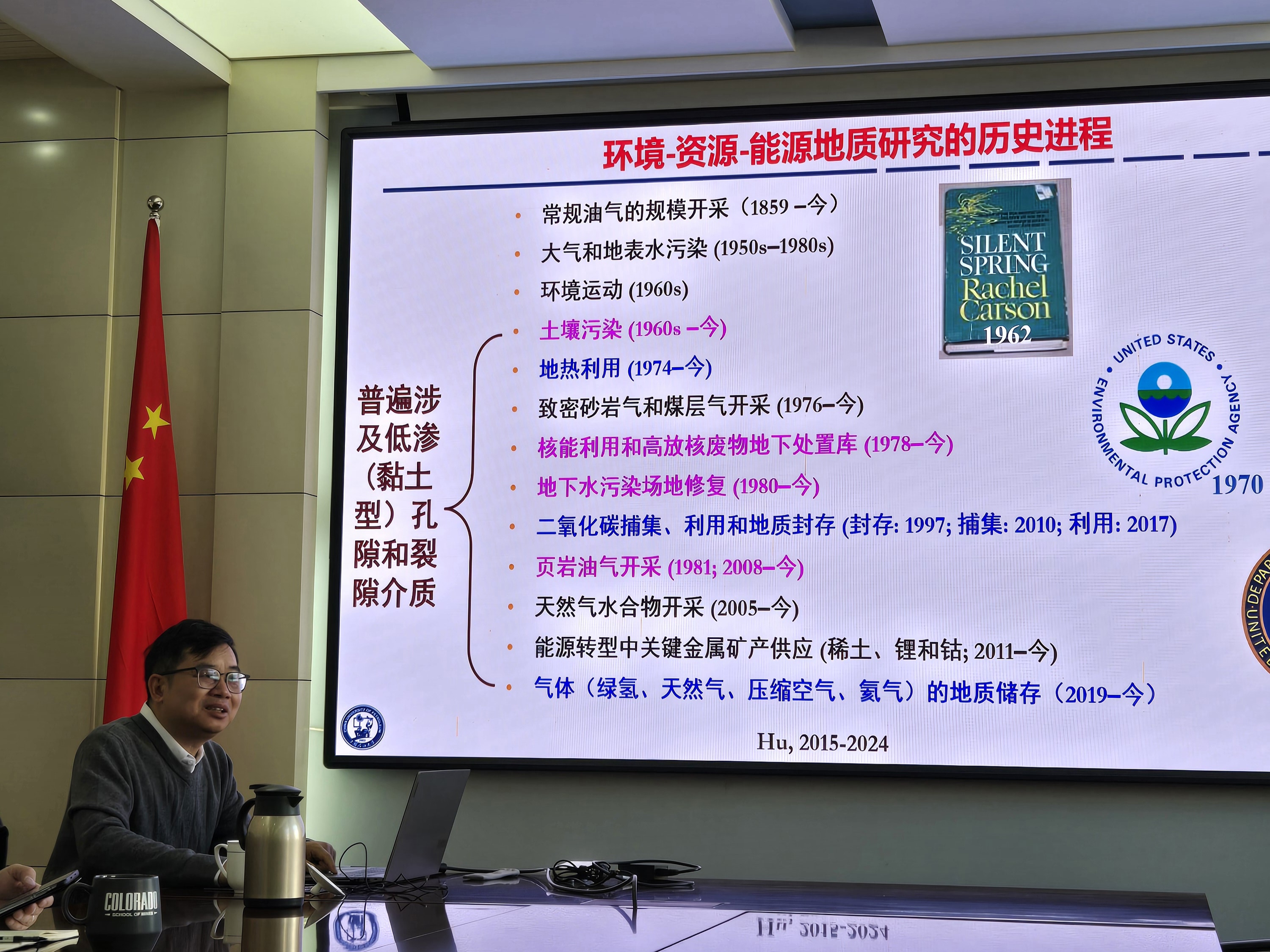

講座還涵蓋了深層油氣與環境地質研究的發展歷程,從常規油氣開采到頁巖油氣興起,再到CCUS等新興領域,強調了低滲透孔隙和裂隙介質滲流-運移問題的重要性。胡欽紅教授分享了其在溶質運移研究領域的經典工作與最新進展,介紹了物理性非平衡模型的構建過程及其在污染物修復、資源開發等實際工程問題中的應用價值。在深層地質處置方面,胡欽紅教授以美國尤卡山項目為例,剖析了高放核廢物地下處置的復雜性與挑戰,強調了多尺度調查、跨學科合作與機理性研究的必要性。同時,他對頁巖油氣儲層的微觀孔隙結構與潤濕性進行了深入探討,揭示了其對流體滲流-化合物傳輸的影響。

最后,胡欽紅教授展望了能源地質研究的未來發展趨勢,認為將更加注重多尺度、多場耦合過程的探索,以及儲層溫度-壓力條件下的納米巖石物理特性研究。他強調國際合作與資源共享的重要性,呼吁大家積極投身于相關領域的研究工作,為推動我國能源地質學科的發展貢獻力量。

在問答環節,現場氣氛活躍。參會師生踴躍參與,就講座內容、專業知識、SCI論文投稿等紛紛提出疑問,胡欽紅教授耐心地對每個問題進行了詳細解答,分享了豐富的經驗和見解,為在場師生提供了寶貴的指導和啟發。

此次講座內容豐富、深入淺出,不僅為豐富了與會師生前沿的學術知識、開拓了創新的研究思路,進一步激發了大家對能源地質與環境地質研究的濃厚興趣。

胡欽紅博士(1995;美國亞里桑那大學),國家級海外高層次人才,中國石油大學(華東)二級教授,美國地質學會和美國科學促進會會士,美國地質學會能源地質分會主席,石油地質國際權威Top期刊《Marine and Petroleum Geology》主編,榮獲美國德州大學阿靈頓分校終身杰出教授等27個獎項,已發表250多篇SCI檢索論文(其中2/3為第一或通信作者;100多篇為Top期刊),指導多類型團隊人員200多名(其中50多人在多個國家的高校任教;11人次榮獲國家與省部級人才計劃稱號)。

圖:翟恪祥

文:翟恪祥